リュミエールの身体は瞬時に硬直した。悟られないように無理に笑みを浮かべ平静を保つのに必死になる。

「なぜ・・・そのようなことを」

「思い当たることは今考えていくつかあります。お三方ともに同名である偶然、私がつい様付けで呼んでしまった時もさほど意外にも思われなかった様子でした。そして、あなたの・・・私の部屋での反応」

「すべてあなたの主観、ですね」

「ええ、そうです。確証は何もありません。ここで違うと言われたらそれまでの話です。でも・・・・!」

瞳に強い色がさした。

「あなたなら・・・聞けば真実をおっしゃってくださると!」

あなたなら。水の守護聖であるなら。彼女の瞳はそう言っている。ある想いが彼の口を重くする。もしもここで真実を言ったとして・・・。

しかしリュミエールはその真摯な眼差しから目をそらすことができなかった。

「もし・・・そうだと言ったら・・・」

「やっぱり・・・・っ!!」

感極まって絞り出される声。そして・・・表情。やはり思った通りだ。

「思えば思うほど、自分の考えに間違いないってそう確信して!細かい理由など小さなことなのです。醸し出す雰囲気そのものが、もう常人とは異なりますもの。・・・まさか・・・本当にお会いできることがあるなんて・・・っ」

言えば彼女がこのように喜ぶだろうことは容易に想像がついていた。リュミエールの顔が沈んでいることになど、もう気づきもしない。

「なんという奇跡・・・想いとは通じるものなのね・・・何と言ったらいいのか・・・ああ、今までの非礼をお許し下さい、本当に私ったらなんてことを・・・」

熱に浮かされたように高揚し、独り言に近い呟きを彼は遮った。

「ですが、マニエラ。聞いてください」

明かした以上は言わねばならない。彼女を傷つけることになるかもしれない言葉。

「あなたの信仰しているリュミエールと、私は違います。あれは・・・あの宗教の、守護聖や聖地、女王陛下に関する部分はすべて嘘偽りです。私の言うことが真実であると証明するものは、それこそ何もありません。ですが、私を水の守護聖と信じてくださるのなら・・・その事実も共に受け入れていただかなくてはなりません。それでも・・・」

驚き言葉を失い、じっとリュミエールの言うことに耳を傾けている。しかし彼女は彼が言い終わらぬうちに、意外にもあっさりとした調子できっぱりと言い放った。

「他ならぬあなたがそうおっしゃるのですから、それは真実。私は騙されていたと、そういうことですね」

教えに従って功徳を積んでも聖地には行けない。苦しみが消え失せることはない。

彼は強く握った拳を見つめた。

「ええ・・・そう考えるのはあなたにとって辛いことかもしれませんが」

「そんな・・・!守護聖様にこのように側近くあって、そんな奇跡のような巡り合わせの後に、何を辛いと思わねばならないのですか!?私には少しもわからないわ!!」

彼女の明るい声は興奮で大声に近く、わんわんと反響した。

「確かに安易な嘘に騙されていたことは、恥ずかしく消え入りたい気持ちです。でも、それを今ここで正しく導いてくださっているのは真実の守護聖様なんだわ」

彼女は視線を動かした。天空を仰ぐ望遠鏡。そこに夜毎に映るはずの、聖地が統べる遥かな宇宙に想いを馳せてか、焦点を結ばぬ夢見る瞳。

「そんな幸福な身の上の者が、この宇宙にいるでしょうか。これ以上何を望み何を不満に思えと言うのでしょうか。今まで偽りのものに捧げていた気持ちを、これからは正しくあるべき場所へ捧げていく、それでは今までの愚かな真似の償いにはなりませんか?」

「ええ、なりませんよ、マニエラ。それでは何も変わらない、同じことです」

彼女を唖然とさせる、思いがけない言葉と水の守護聖の暗い表情。

「対象が変わったとて同じこと・・・いいえ、同じではない、逆にあなたは苦しむことになるでしょう。今まで信じた水の守護聖は、あなたの深い信心に応えて、約束を授けてくれます。いつか永遠の幸福が訪れると、迷いなくあなたに説いてくれます。しかし・・・私にはそれができない。私はあなたを苦しみから救うことができないのです。あなたは今までのような充足を感じることは無くなるでしょう」

「おかしなことを・・・あなたは・・・リュミエール様は日頃聖地にあって、癒しの力を、その聖なるサクリアを宇宙の隅々にまで満たすことのできる神のような存在。それを、そのように謙遜なさって」

マニエラの顔には満面の笑顔。無垢な、幼子のような。そんな笑顔を見せないで欲しい。再び沸き上がる、あの感情。自分はそんな笑顔に見合う身ではない。こんな場においてさえ心中を支配する、別の思考。

振り切るように彼は言った。

「謙遜ではないのです!」

場に残る反響音と、彼女が一瞬肩をびくつかせたことで、自分の声が事のほか大きかった事を知る。彼は即座に驚かせたことを詫びて溜息をついた。

平静を取り戻そうとリュミエールは立ち上がり、中央へとゆっくり歩を進めた。

「間近で見上げると本当に大きい・・・・。自らがとても小さく思えます」

この望遠鏡を通してさえ、主星は、聖地は遥か遠く塵のよりも小さいのだろう。そんな場所から何が見えるのか。聖なる力を授けられただけの、ただの人間に。

同じなのだ。何も違わない。なのに誰もがそうは考えもしない。守護聖も皆と同じく迷いの中にいることなど、あり得ないことと信じて疑わない。

仕方のないこと。諦めるしかない。

「・・・そう、ひとりひとりに説明してまわるわけにもいかない」

捨て鉢な呟きが洩れる。

そう考える民が間違っているのではない。これは自身の問題なのだ。自分が守護聖として生きて行く上で乗り越えなければならない問題。民の理解を得ている前に解決していくべき問題なのだ。

「なぜ、そのように悲しげな顔をなさるの?なぜ、そんなお辛そうに・・・?」

リュミエールの胸中など何も知らずマニエラは不思議そうに尋ねる。水の守護聖の答えはない。

「もしかして、私、何か失礼なことを?ああ、それなら謝ります。どうか、あの笑顔をもう一度見せてください。初めて、あの列車でお会いしたときの。忘れられないわ・・・あのお優しい笑み。ええ、本当に私が心に想像していた通りの水の守護聖様の微笑でした。優しさを司る御方・・・・私が子供の時からずっと恋い焦がれるように思い続けた理想の御姿そのまま」

いたたまれない空気を払拭するように、彼女はのべつに言葉を発する。リュミエールの耳にそれは虚ろに響き続ける。

「なぜあの時すぐに気付かなかったのかしら。誰にあんな笑顔ができるものですか。慈愛に満ちたその眼差し。大いなる宇宙に数多ある星々、多くの傷ついた人々を救って、今もなお誰もが求めてやまない聖なる力に満ちているのに」

そうだ。その通りだ。そうでなくてはならないのだ、水の守護聖たるもの!彼女の言うことはこの宇宙に生を受けた全ての民が思うこと、信じていることだ。なのに。

「リュミエー・・・」

「もうやめてください・・・・っ!!」

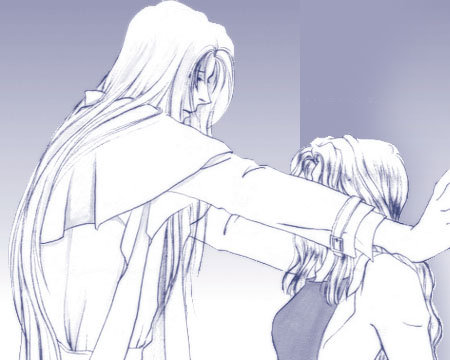

震える大声に唐突に遮られて、驚き言葉を失うマニエラ。彼女に向かってリュミエールは足早に歩み進んだ。マニエラの眼前でその右の手のひらが上がる。彼女は思わず首をすくめ目をぎゅっと閉じた。打たれることを覚悟した瞬間、その手は彼女の頬をかすめ、壁に叩き付けられた。響く大きな音。

「・・・もう、やめてください」

そんなに輝く瞳で理想を見るのは。そんなに軽やかに夢想を語るのは。

彼の顔がゆっくりと彼女を覆い、静かに唇が合わせられ、すぐに離れた。

「驚かせて申し訳ありません」

彼は静かに、丁重に詫びた。

「意外に思われますか?がっかりしましたか?・・・ですが、これが現実です。あなたの思う水の守護聖など、どこにもいないのです」

何が起こったのかわからないのか、マニエラは放心のまま、椅子の上にへたりこんだ。

「かつてはいたのかもしれません。でも今は、あなたの目の前にいる私は、違う」

変わったのではない。知ったのだ。マニエラに出逢って。彼女の無邪気な笑みを見て、彼女の軽やかな声を聞いて。彼女の痛みを知って。自分はこの少女に恋している。

「水の守護聖だと告げることに、私は一瞬ためらいました。それはあなたにこんな真実を知らせたくなかったからです」

彼は背を向ける。

「失望ははかりしれないでしょう。あなたが知る由もない現実。私でさえこんな自分を知りません。そして私も・・・こんな自分を知りたくはなかった」

リュミエールはうっすら赤く熱を持った右手を見つめる。

「宇宙のため、女王陛下のために無私となって、聖なる水の力を果てるまで満たし続けるのが私の役目です。存在理由です。なのに・・・ふと気付けば他のものなど目にも入らない。あなたの声を聞いていたい、あなたの髪に触れてみたい。愛しい笑顔を見ていたい。そんなあからさまな自己の欲求に支配されて、他を思いやることなど忘れ果てた自分。なんという身勝手。宇宙における優しさを司るなどと言うもはばかられる・・・今の私は、あなたを想ってそればかりだ。そればかりだ・・・!」

苦しげで絞り出すようなリュミエールの声が響いて丸い天をさまよって消えた。

マニエラの寂しげな瞳がじっとこちらを見つめる。

「私がいるから・・・リュミエール様はそのように苦んでおられるのですか・・・?」

ゆっくりと頭を横に振った。

「そう思えたら、あなたのせいにできたら・・・・どんなに楽かしれません。あなたと出逢ったことがきっかけであることは確かです、ですが、このような自分も最初から私の身の内にいたのです。それに気付いたまで」

醜く、身勝手で、己の感情を持て余したあげくに抑えることすらできない・・・矮小な自分。知らなかったのではない、見ないふりをしていたのだ。蓋をして、心の奥底に押し込めていただけなのだ。

仕方ない、これでも水の守護聖を降りる訳にはいかない。この先はそれを戒めとするしか道はない。

彼は微笑んだ。

「私のことは心配いりません。これ以上、あなたの失望した姿を見るのは私にとって何より辛いこと・・・。もうお行きなさい、マニエラ」

そして忘れておしまいなさい、私と出逢ったことなど。忘れてしまうのがいい、私と過ごしたこの時間を。・・・あなたの為にならない・・・。

逆らうことを許さない彼の威厳が、彼女を扉に向かわせた。マニエラは何度も何度も振り返る。重厚な扉が、彼女のと彼の間を容赦なく遮断するまで。

しばらく一人座って、祈るような姿勢でただ時が過ぎるのを待った。

空間の無言がまるで責め苦のように感じられる。

もう彼女の足もこの場所から随分遠のいたろう時を見計らって、外に出る。

厚くたれこめた雲が彼の心になおの重圧をかける。まるで彼の胸中をそのまま映したように、先ほどよりもいっそう色を沈ませる街角。ホテルにしか帰る場所は無いのだが、一向に進まぬ鉛のように重い足先を見つめてばかりのリュミエールだった。

足許の石畳に、水滴が落ちた。ゆっくりと空を仰ぐ。

「雨・・・・」

あっと言う間に雨足は強くなっていく。打たれるまま動けずに立ち尽くす。

身に伝う雨。天から降り注ぐ水滴は、自分を伝って地に染み込み、また再び天に帰って。くり返す。形をその時々で変えるだけで、消えることがない・・・この迷いのように。この聖なる力のように。たとえ消し去りたいと思っても、それは今は叶わぬ願い。

ならばせめて。逃れられないのならせめて。守護聖として生きる運命に必要の無い生の感情など汚れと等しくもろともに、綺麗に洗い流して欲しい。そうしたらまた再び歩き出せる。

「そのくらい願ってもかまわないでしょう?」

彼はそう空に向かって微笑んで一人ごちた。その問いを誰に投げかけているつもりなのか、リュミエールにも既にわからなかった。

つづきを読む

|

HOME

|

NOVELS TOP |